歯周病治療 Periodontal

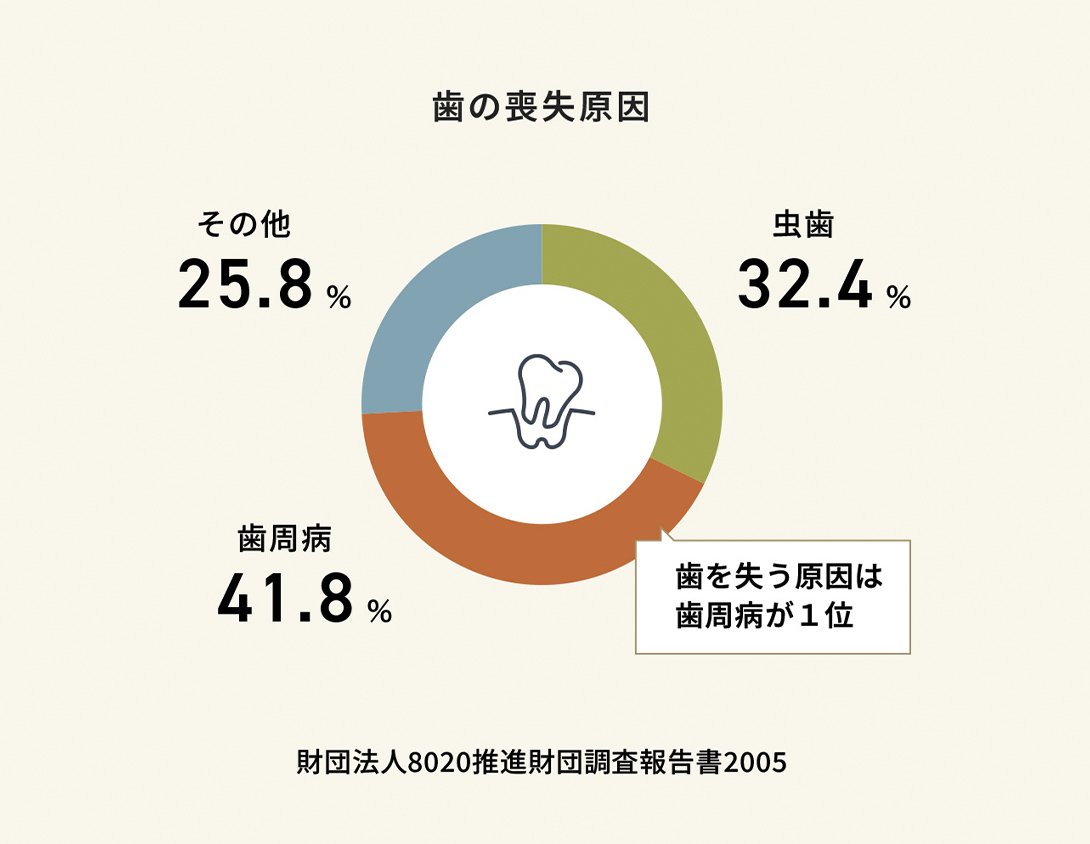

歯周病とは、歯周組織に発生する疾患の総称のことです。かつては歯槽膿漏とも言いました。歯周病は歯肉に限局する「歯肉炎」と歯周組織まで炎症が拡がる「歯周炎」に大別されます。現在でも30才以上の成人の約80%が歯周病にかかっていると言われ、 歯の喪失原因の第1位になっています。

歯周病のもっとも代表的な原因としてあげられるのは、私たちが食事をした後に残った食べカスです。

歯周病は口腔内の細菌(原因菌)によって引き起こされる感染症です。細菌は食べカスを栄養源として細菌がどんどん増殖してプラーク(歯石)を増やし、歯肉や歯槽骨に炎症を引き起こすことによって歯周病を進行させていくのです。

About Periodontal 歯周病について

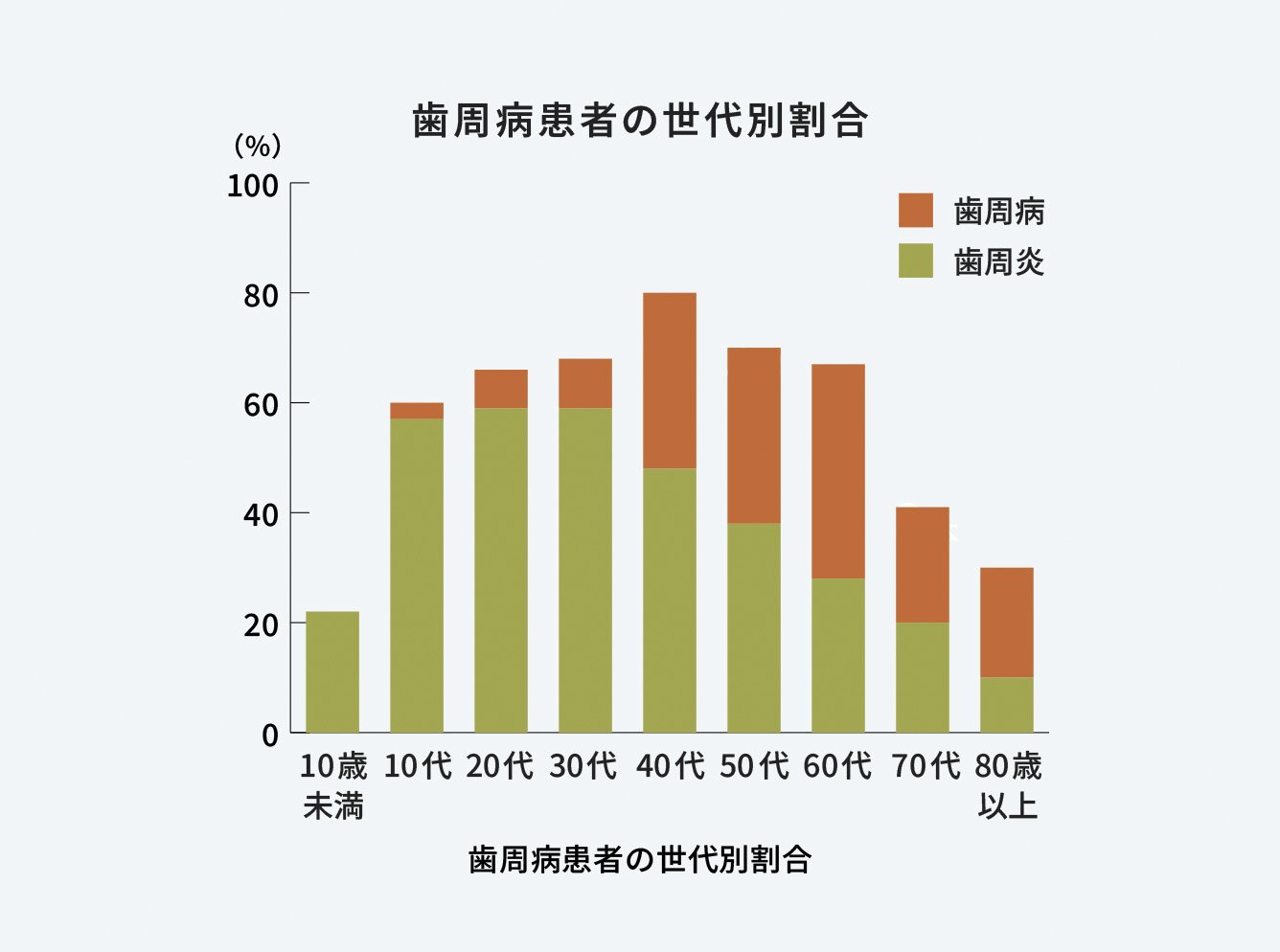

歯周病は年齢からくる老化現象と思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、決してそうではありません。20代の若い人も歯周炎も含めると約7割くらいの方が歯周病患者です。日本は「歯周病大国」と呼ばれるほど歯周病患者が多くとても身近な病気です。また一度歯周病になった人が再発する確率が高い病気です。 それはなぜでしょうか?

そもそも歯周病の原因は、歯の表面に付着する細菌によるよって引き起こされる感染症です。しかし、根本的な問題は「なぜ細菌の増殖が起こり、歯や歯茎を蝕んでいったのか?」というところに目を向ける必要があります。この根本的な問題は人それぞれ違ってきます。

例えばストレスによる歯ぎしりで歯や歯茎に負担がかかり細菌に感染しやすい状態になっていることが原因のケースや、被せ物にズレが生じそこに食べカスが溜まりやすい状態となり、細菌増殖してしまったことが原因のケースも考えられます。

そのため、歯周病になってしまったら歯周病を治す治療だけでなく、「なぜなってしまったのか?」という問題に向き合い解決していかなければ、たとえ歯周病が完治しても再び歯周病が再発するのが目に見えています。

そのため、当院の歯周病治療では単に歯周病を治すだけではなく、十分なカウンセリングと検査から歯周病になってしまった奥深い問題を解決し、二度と歯周病にならないための治療やメンテナンスを一緒に行います。

歯周病の予防

歯周病は「生活習慣病」と言われるように、日々の習慣改善が重要です。特に喫煙は血流が悪くなりやすく、プラークが付着しやすいため非喫煙者よりも歯周病にかかりやすいとされています。また、偏食による不十分な栄養摂取、糖尿病なども歯周病を引き起こす原因になり得ます。

歯周病は「生活習慣病」と言われるように、日々の習慣改善が重要です。特に喫煙は血流が悪くなりやすく、プラークが付着しやすいため非喫煙者よりも歯周病にかかりやすいとされています。また、偏食による不十分な栄養摂取、糖尿病なども歯周病を引き起こす原因になり得ます。

歯周病を防ぐためには、まず上記のような生活習慣を改善することから開始します。比較的軽度の場合には正しい歯磨き法、PMTC(プロフェッショナル・メカニカル・トゥース・クリーニング)による汚れの除去、フッ素塗布による予防などを行います。

しかし、進行が重度の場合は、フラップ術やGTRメンブレン法(歯周組織再生誘導法)などといった外科的手術が必要になるケースもあります。

このような場合でも日々のメンテナンス、しっかりとしたプラークコントロールを行うことが再発を防ぐ絶対条件といえます。

歯周病の症状 Symptons

歯周病とは、プラークに潜む歯周病菌が原因となり、歯ぐきや骨、歯根膜などの歯周組織が徐々に破壊される恐ろしい病気です。その進行状況により歯ぐきの発赤・腫れ・出血、口臭、歯のぐらつきなど様々な症状が現れます。進行末期には歯を失うこともあります。30才以上の成人の約80%が歯周病にかかっていると言われ、 歯の喪失原因の第1位になっています。

初期症状がほとんどなく自覚症状が少ないため、本人が気づく頃にはかなり重症になっているケースが多い危険な疾患です。また、歯周病菌は身体のほかの部分にも影響を及ぼし、糖尿病や肺炎、心臓血管病など全身にかかわる深刻な病気を引き起こすともいわれています。日頃からの定期検診やプロによるクリーニングで予防していくことがとても大切です。

歯ぐきから出血する

歯がグラグラする

口臭が気になる

歯ぐきが腫れる

冷たいものがしみる

口の中がネバネバする

歯ぐきなどから膿が出る

歯ぐきが減って歯と歯の間が離れているような感じがする

噛み合わせがかわってきたような感じがする

歯周病の治療

歯垢(プラーク)や歯石が沈着していくことが歯周病の主な原因といわれています。その為、歯周病の原因となるこれらの歯垢(プラーク)や歯石を徹底的に除去することが歯ぐきの炎症を抑え、歯周病治療の軸となります。

歯垢(プラーク)はご家庭での歯磨きで除去することが可能ですが、歯石は歯科医院で専門的な器具を使用しないと除去できません。歯石は歯の表面(歯ぐきの外側)に沈着する縁上歯石といわれる歯石と、歯ぐきの中の歯周ポケット内の歯に沈着する縁下歯石といわれる歯石との2種類があります。

歯ぐきの中の縁下歯石までを丁寧に確実に除去することで歯周病の治療と進行抑制に効果的です。

スケーリング

歯を磨いても落ちない、歯垢などが固まってできた黄ばんだ汚れを「歯石」といいます。この歯石は、歯周病の原因となる細菌の温床となり、歯周病を悪化させる原因の一つです。

「スケーリング」は、歯肉縁上歯石(見える部分)の歯石をスケーラーと呼ばれる専用の器具を使ってきれいに取り除く治療法です。

超音波振動によって歯石を細かく砕き、水で洗い流すことで、歯の表面をツルツルにします。歯石除去直後はしみるような症状が現れることがありますが、ほとんどの場合、徐々に落ち着いてきます。

SRP

「SRP」とは、Scaling and Root Planingの略称で、「スケーリング」と「ルートプレーニング」を組み合わせた治療のことです。ルートプレーニングは、スケーリングで歯石を除去した後、歯肉縁下歯石(見えない部分)、つまり根っこの表面を滑らかにする治療です。

歯周病によって傷ついてしまった歯の根っこの表面を、専用の器具で研磨することで、再び歯石がつきにくく、歯周病菌が繁殖しにくい状態にします。痛みに配慮し、麻酔を使用する場合もあります。

TBI

「TBI」とは、Tooth Brushing Instructionの略称で歯科衛生士が一人ひとりの患者様に合った歯の磨き方を指導するものです。

毎日の歯磨きは、歯の健康を保つ上でとても大切です。

しかし、ご自身で磨いているつもりでも、実は磨き残しがあったり、歯を傷つけてしまっている可能性もあります。

TBIでは、歯科衛生士があなたの歯の状態や歯磨きの癖を詳しく調べ、あなたに合った歯ブラシの選び方や、正しい磨き方を丁寧に指導します。

フラップ手術

「フラップ手術」は、歯周病が進行し、歯周ポケットが深くなってしまった場合に行います。

歯茎を少しだけ開いて、歯周ポケットの奥深くまで入り込んだ歯石を直接除去し、歯茎を少しだけ持ち上げて、歯周ポケットの中を直接見ながら治療します。そのため、歯石を一つ残らず取り除くことができ、歯周病の原因となる細菌の温床を取り除くことができます。

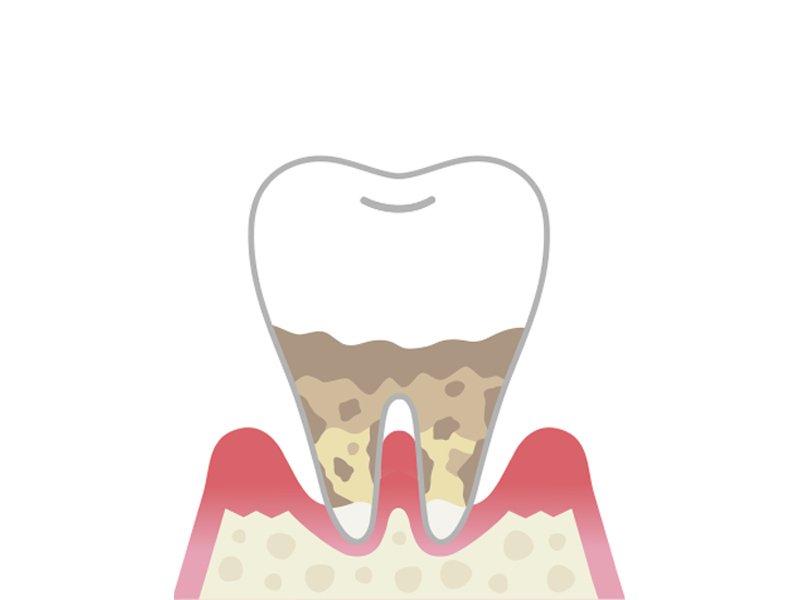

Proccess 歯周病の進行段階

歯周病は、その進行状況により「歯肉炎」と「歯周炎」に分ける事ができます。口腔内の状態により、歯ぐきの発赤・腫れ・出血、口臭、歯のぐらつきなど様々な症状が現れます。しかし自覚症状が少ないため、本人が気づく頃にはかなり重症になっているというケースも多いことが特徴です。

状態がひどくなってからでは治療の効果もなかなか出ない上に、最悪の場合には歯を支えている骨(歯槽骨)が溶けて歯が抜け落ちてしまう事もあります。少しでも自覚症状を感じたら、すぐに受診しましょう。

Gingivitis 歯肉炎

歯垢(プラーク)や少量の歯石がたまり歯ぐきに炎症が起こり、赤く腫れたり出血したりします。歯肉に赤いところがある、歯を磨くと血が出る、歯が浮いた様な感じがする、歯肉にかゆみがあるなどの症状がありますが、自覚症状がない場合がほとんどです。

この段階なら、比較的簡単な治療で済み、費用も抑えられます。

Mild periodontal disease 軽度歯周病

歯ぐきがさらに腫れ、細菌の歯周組織への進入が進み、歯の根を支えている骨が溶けてきます。歯肉炎に比べ、歯ぐきの腫れ・出血・膿が出る事があり、歯が前後左右に揺れだします。口臭も酷くなります。

以前と比べると歯肉がやせて、歯と歯の間に三角形の隙間が開いてきたりします。その結果、知覚過敏といわれる状態になり、冷たいものがしみるようになります。

Severe periodontal disease 重度歯周病

歯周組織の破壊がかなり進んでいる状態です。歯肉が真っ赤に腫れ、歯がぐらぐらしたり、歯肉がブヨブヨして血や膿が増え、悪臭を放ちます。

噛むと痛くて食べ物が噛みづらくなります。最終的には歯が抜け落ちてしまいます。外科手術が必要な場合もあり、費用・時間ともにかかります。